Notte tra il cinque e il sei di agosto del 1916, caporalmaggiore Nottoli Andrea, diciannovesimo reggimento, brigata Brescia, abitato di Sagrado, sotto il monte San Michele ancora saldamente occupato dagli Austriaci.

Scrivo questa mia per testimoniare i fatti d’un evento oltremodo straordinario. Devo qui precisare che non stendo di mio pugno queste poche righe, essendo io quasi illetterato. So a malapena leggere lento poche frasi e riesco stentatamente a scrivere qualche parola in un italiano approssimato. Chi redige sotto mia ispirazione, e mi sta guardando con un sorriso, è il qui presente soldato Giuseppe. Egli non vuol precisare il suo cognome, credo per inveterata umiltà e pudicizia nel volersi mettere in mostra: è un poeta e dei più sublimi, anche se mi guarda e scuote la testa sorridendo. Siamo tutti e due commilitoni. Egli nacque in terra egizia, ma da genitori italiani. È patriota italianissimo. Si arruolò volontario allo scoppio della guerra. È un buon soldato ed è entrato in amicizia con un nostro ufficiale, il signor tenente Serra Ettore, comandante il mio plotone. Il tenente ha in così gran conto l’arte di chi scrive in mia vece che ha in progetto di pubblicare la sua opera presso un editore di Udine. Il Porto Sepolto s’intitolerà. Ma non è questa la vicenda che voglio narrare.

Essa ha inizio qualche mese fa, verso la fine dell’anno 1915, nei pressi dell’abitato di San Floriano, lungo questo stesso fronte. In data 28 di novembre vi fu un violento bombardamento da parte dell’artiglieria austriaca. Io e i miei commilitoni tentammo di ripararci nelle trincee che solcavano quel duro terreno. Ma esse erano poco profonde, appena iniziate a essere scavate. La terra tremava tutta, schegge di metallo e di pietra sibilavano sopra le nostre teste. Tentai in tutti i modi di appiattirmi dentro quel solco, esile riparo a una morte quasi certa; pregavo e speravo che tutto quel suono assordante finisse. Credetti di divenire sordo, tanto era il frastuono che rimbombava nel mio cranio. A un tratto un forte calore mi pervase la schiena. Il calore si trasformò in bruciore e poi in lancinante dolore. Mi sforzai di muovere il braccio dietro la schiena. La mano si ritrasse umida e calda. Con fatica la portai all’altezza degli occhi, e con orrore la vidi rossa del mio sangue. Tentai di alzarmi, come per esorcizzare la gravità delle mie ferite, ma le gambe non rispondevano più. Mi accorsi di non percepire la parte inferiore del mio corpo. Allora urlai e urlai ancora. Chiamai aiuto con voce sempre più disperata, finché svenni.

Aprii gli occhi non so quanto tempo dopo e mi ritrovai steso a faccia in giù su un tavolaccio di legno coperto da un lenzuolo intriso di sangue, forse il mio, forse di qualcun altro che non c’era più. Non riuscivo a muovermi. Piansi. Qualcuno mi accarezzò i capelli. <<Calmati, soldato, calmati,>> mi disse. La sua voce era pacata ma ferma. Dirigeva gli infermieri e contemporaneamente prestava soccorso ai feriti che di continuo arrivavano. Signor capitano lo chiamavano. Per rincuorarci prese a schernire l’artiglieria degli Austriaci: scherzava sul fatto di quanto era imprecisa e che i serventi proprio non avevano buona mira. Ma purtroppo, come se lo avessero udito, il tiro iniziò a farsi sempre più preciso. Qualche proiettile arrivò così vicino alla casa ove era stato allestito il posto di medicazione che alcuni calcinacci si staccarono dal soffitto e imbiancarono con la loro fine polvere i soldati feriti sottostanti. Li sentii imprecare. Urlai per la paura. Quell’assordante incubo sonoro mi aveva inseguito fin lì.

Arrivò una staffetta con un dispaccio: <<Per il signor capitano Perusini,>> proferì con tono impaziente; desiderava solo allontanarsi da quel luogo che sembrava voler attirare tutte le cannonate del nemico.

<<Aspetta, porta questo al comando, il più in fretta possibile,>> rispose il capitano tra il fragore dei proiettili.

Tutto questo io lo udivo, ma non potevo vederlo, continuando io a essere disposto a faccia in giù.

Verso le dieci arrivò un’ambulanza. Gli occupanti parlavano una lingua straniera. Sul momento pensai con terrore che il nemico fosse arrivato fin là, poi qualcuno gridò.

<<È arrivata un’ambulanza degli Inglesi.>>

Il capitano Perusini ordinò di evacuare i feriti più gravi ma non morenti. Io ero tra quelli. Lui stesso si mise a trasportare le barelle. Aspettava di uscire tra una salva d’artiglieria e l’altra. Quando toccò a me, fu lui a prendere la mia barella, a guidare l’altro portantino all’ambulanza. Una granata caricata a shrapnel scoppiò a mezz’aria poco distante. Centinaia di palline di ferro sibilarono tutt’attorno portando morte. Mi trovai per terra, urlando di dolore. Il capitano giaceva mortalmente ferito lì vicino. Probabilmente il suo corpo aveva fatto da scudo al mio. Qualcun altro prese il suo posto e poco dopo fui steso nell’ambulanza, che partì il più in fretta possibile.

Fui portato nelle retrovie, in un ospedale improvvisato dentro un’antica villa, in quel di San Giorgio. Trascorsi settimane infernali. Dovevo sempre stare con la pancia in giù. Il collo mi doleva per quella posizione innaturale. Le suore mi nutrivano pazientemente accompagnando il cibo nella mia bocca come fossi un bambino. Mi sentivo umiliato nel dovere essere aiutato da delle donne, benché suore e volontarie caritatevoli, anche nelle funzioni più intime e vergognose. Parlavo con i miei compagni di sventura dei letti vicini senza poterli vedere se non con autentici sforzi e per brevi periodi. Per molto tempo il mio mondo fu la visione dei pavimenti di quella villa. Passai il Natale più brutto della mia vita, non riuscii a gustare il rancio speciale che era stato preparato, e il vino che mi fu offerto mi andò di traverso. Vissi come un’autentica gioia il giorno in cui potei essere disteso sul letto in posizione naturale, in modo tale, finalmente, da poter vedere il soffitto e i letti vicini. Festeggiammo quel ritornare a una vita cristiana, ma ben poca gioia soggiornava nel mio cuore: le gambe erano insensibili a qualunque ordine di movimento. Di notte si sentivano brontolii lontani e improvvisi tenui bagliori s’intravvedevano oltre le finestre, ma non era l’arrivo di un temporale notturno: era inverno. La guerra, lontana ma non remota, ci ricordava il perché eravamo lì e ci ammoniva che non ci avrebbe mai lasciato. Ogni tanto arrivava un medico che mi esaminava e pungeva con un ago i miei arti inferiori chiedendomi se sentivo qualcosa. Purtroppo, sempre con maggiore angoscia, dovevo affermare di non sentir nulla. Tentavano di consolarmi dicendo che la lesione poteva essere temporanea, che erano fiduciosi che pian piano mi sarei rimesso. I commilitoni cercavano di alleggerire il mio spirito dicendomi che non sarei più ritornato in quell’inferno sul Carso. Man mano divenni sempre più consapevole che mai più avrei camminato. Mi disperai, non avrei più potuto lavorare, trovarmi una brava e bella donna con cui sposarmi e fare dei figli.

Ogni tanto venivano a trovarmi della Dame di Carità per portarmi conforto e sollevare il mio morale. Erano gentili, si preoccupavano delle mie condizioni e si rallegravano se scorgevano anche un tenue sorriso. Invero io fingevo, nulla riusciva a lenire il mio tormento interno. Fingevo per ritegno, per non far sembrare che i loro sforzi fossero vani, per ringraziarle di quell’interesse certamente sincero, ma che percepivo essere come un dovere, pur anche caritatevole, come se tentassero di accudire un loro animale domestico. Quelle donne belle, eleganti nelle divise certamente cucite da brave sarte, fiere nel portamento, di contro facevano percepire la mia condizione ancor più misera. Solo con una di loro mi aprivo in confidenze. Ella era diversa dalle altre, più fresco e sincero sembrava il suo sorriso, e nei suoi occhi non vedevo quella pietà che tanto assomigliava al compatimento per la mia condizione. Ero per lei null’altro che un uomo sofferente, da rispettare, ma non da compiangere per far sentite l’animo proprio migliore. Ella non era di famiglia ricca o nobile. Mi confessò sottovoce che era figlia di un aristocratico toscano e di una di lui cameriera. Il nobile non volle mai riconoscerla, ma fece in modo di dare a sua madre mezzi adeguati per una vita dignitosa, e a lei di frequentare scuole e collegi di un certo rango.

Così iniziai sempre più a entrare in confidenza. Le raccontai di mio nonno, ricco proprietario terriero, che dilapidò tutti i suoi beni tra le donne e le case da gioco di Parigi, lasciando i figli nell’indigenza e nell’ignoranza. Il mio babbo divenne casellante presso un passaggio a livello della ferrovia e si prodigò per darmi l’istruzione che a lui era stata negata da quel padre dissennato. Purtroppo egli morì quando ero ancor in tenera età e avevo completato appena il terzo anno di scuola. Ella mi ascoltava senza stancarsi, mostrando un sincero interesse per le mie infelici vicende. Le raccontai di come rimasi ferito e delle gesta di quel valoroso capitano medico. Mi chiese come si chiamasse quell’eroe. Quando pronunciai il suo nome ella sbiancò in volto. Le chiesi se malauguratamente avessi detto qualcosa di sconveniente.

<<Nulla nulla di tutto ciò>> rispose, ma un’ombra ora velava il suo volto, anche quando pareva sorridere e confortarmi. Per qualche giorno non la vidi più.

Mi chiedevo cosa avessi fatto o detto per contrariarla e sentivo la mancanza di quella presenza che aveva portato sprazzi di serenità alla mia grama esistenza. Un giorno arrivò accompagnata dal capitano medico che dirigeva il reparto ove ero io ricoverato.

<<Ecco, è lui>> disse indicandomi. Poi mi elargì un sorriso. <<Non si preoccupi, Andrea. Sono venuta con il capitano Calligaris che desidera parlare con lei.>> E rivolta al capitano: <<Vi lascio soli. Con permesso.>> Se ne andò con un lieve inchino del capo.

Il capitano si sedette ai bordi del letto. Sembrava quasi imbarazzato. Parlò senza preamboli. <<Dunque, hai conosciuto il capitano Perusini.>>

<<Sì, signor capitano, anche se per brevissimi istanti, gli ultimi della sua vita.>>

<<No, caporale, non sono stati gli ultimi, egli morì qualche giorno dopo a Cormons, proprio per le ferite riportate. Mi racconti le modalità del vostro incontro.>>

Gli narrai tutta la vicenda mentre egli si rabbuiava man mano che proseguivo nel raccontare. Non si preoccupò di nascondere alcune lacrime che presero a scendere sul suo volto. Gli chiesi se per caso lo conoscesse. Egli, alfine, asciugandosi le lacrime, sorrise.

<<Quello che mi hai or ora raccontato conferma di quale valore e nobiltà fosse il suo animo. Sì, caporale: egli era mio collega. Ebbi modo di conoscerlo a Roma. Frequentavamo gli stessi ambienti scientifici. Era il 1902.>>

Proseguì il suo racconto. Non ricordo tutti i nomi che egli riportò, né io sono in grado di capirne l’importanza. Questi, in base alle informazioni che ho fornito, sono stati dedotti dal mio scrivano, che, oltre ad essere un poeta, è anche uomo di grande cultura.

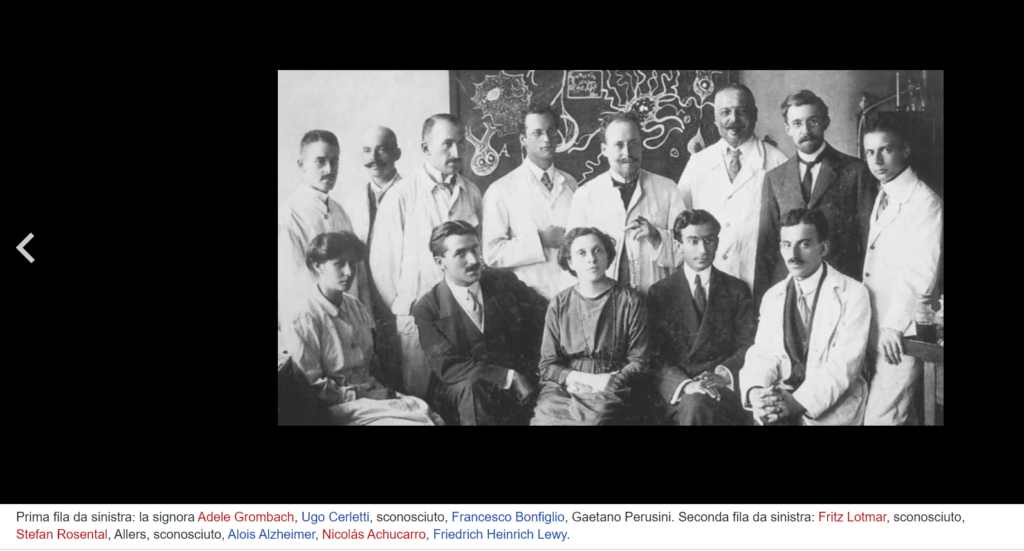

Si conobbero per l’appunto nel 1902, (l’anno in cui crollò il campanile di San Marco, perciò mi ricordo la data) quando entrambi frequentavano a Roma la clinica psichiatrica del professor Mingazzini. Il Perusini poi proseguì gli studi di neuropatologia all’università germanica di Monaco e divenne collaboratore del professor Alzheimer presso l’Istituto di Clinica psichiatrica diretto dal professor Kraepelin, che, mi dicono, è uno dei massimi luminari della psichiatria. Qui scrisse alcuni studi sulla degenerazione dei cervelli anziani. Nel 1908 si rividero di persona durante il primo congresso della Società italiana di neurologia e così negli anni successivi. L’anno passato, all’inizio della guerra, egli si arruolò volontario senza proferire i suoi titoli, e partì come soldato semplice.

Da quel giorno il capitano Calligaris, che a malapena avevo intravisto circondato dai suoi collaboratori durante le sue visite ai degenti, prese a venire a trovarmi quasi ogni giorno.

<<Hai avuto un legame con un uomo che ho ammirato, e probabilmente a lui devi la vita. Io sono in debito con il dottor Perusini, per cui voglio continuare la sua opera. Voglio curarti al meglio delle mie capacità: è un modo per rendere omaggio a quell’uomo nobile e valoroso.>>

Fece in modo che non fossi trasferito in un ospedale della Lombardia per militi invalidi.

<<Le tue lesioni, caporale, dovrebbero essere oramai stabilizzate e in via di miglioramento. Non sembra che la colonna vertebrale sia rimasta intaccata seriamente. Non riesci nemmeno a muovere le dita del piede? Sforzati.>>

Per quanti sforzi facessi le dita rimanevano immobili, e la mia disperazione aumentava.

Prese un ago sottile e s’avvicinò ai miei arti inferiori.

<<Ora ti pungerò i piedi per vedere se reagisci in qualche modo.>>

Annuii deciso, ma, per la tensione, afferrai con le mani le sponde metalliche del letto.

<<Senti qualcosa soldato?>>

<<No signor capitano.>>

<<Eppure ho avuto l’impressione che il piede destro abbia avuto una leggera contrattura; forse c’è qualche speranza.>>

Mi rilassai e smisi di afferrare le sponde del letto.

Il capitano provò e riprovò più volte e poi scosse la testa.

Vidi quell’aria di rinuncia e di nuovo, preso dal desiderio di controllare la mia disperazione, afferrai i bordi del letto. Il piede ebbe un quasi impercettibile scatto.

<<Ora proverò con il Babinsky.>>

<<Cosa vuol dire signor capitano?>>

<<Un neurologo francese. Il segno di Babinsky indica se il segnale neuronale è completamente assente, o se c’è una qualche lesione, o se la trasmissione nervosa è nella norma. Ora proverò a sfregarti l’ago sulla pianta del piede.>>

Strinsi ancor di più le sponde del letto.

Il capitano sorrise. <<Il piede si è mosso, si è arcuato verso il dorso, dimostra che c’è una lesione nervosa, ma che forse potrai recuperare.>>

Piansi per l’emozione, mi asciugai le lacrime con ambedue le mani.

Preso dall’entusiasmo il capitano Calligaris provò nuovamente, e poi provò ancora. Ma nulla accadde. Scosse la testa. <<Non capisco,>> mormorò deluso.

Mi aggrappai di nuovo alle sponde del letto con un gesto di disperazione. Il capitano provò per l’ultima volta e il piede si mosse. Guardò me, osservò il piede e poi le sponde del letto.

<<Tieni le braccia conserte,>> mi ordinò.

Provò con l’ago e nuovamente nulla accadde.

<<Stringi le sponde del letto.>>

Il piede, anche se debolmente, quasi impercettibilmente, riprese il riflesso causato dalla prova di Babinsky.

<<In qualche modo le sponde metalliche del letto o la posizione delle tue braccia influiscono sulle capacità motorie della parte inferiore del tuo corpo. Non capisco come; lasciami pensare. Potresti essere la causa di una scoperta eccezionale.>> Mi strinse la spalla e poi se ne andò via quasi correndo per l’impazienza.

Da quel giorno fui spostato in una stanza con un solo letto, di solito riservata agli ufficiali superiori. Era molto più calda delle camerate intrise di umidità e dei gemiti degli infermi. Un fuoco ardeva in un antico caminetto. I pasti divennero più abbondanti e avevo un campanellino per chiamare le infermiere.

Il capitano Calligaris veniva ogni giorno a trovarmi. Nei primi tempi mi faceva alternativamente stringere e rilasciare le sponde del letto mentre mi sfregava un grosso ago sotto i piedi in vari modi. Pian piano iniziò a portare strumenti vari nella stanzetta. Collegò l’ago a un filo metallico unito a sua volta a una pila elettrica. Mi disse di non preoccuparmi, che la corrente era molto bassa, e che anche nelle parti ancora sensibili del mio corpo avrei sentito appena un leggero formicolio. Attorno alle mie mani mise delle spugne imbevute d’acqua salina. Collegò la testiera metallica del letto al tubo che portava l’acqua. Talvolta, durante queste prove, inspiegabilmente mi mettevo a ridere allegro o a piangere con l’angoscia nel cuore, talvolta mi arrabbiavo senza alcun motivo, talvolta avevo un desiderio irrefrenabile di muovermi tutto e di abbandonare il letto, talvolta mi venivano desideri concupiscenti e immaginavo donne in pose discinte dentro qualche bordello, talvolta mi addormentavo. Si mise a esplorare anche altre zone del corpo oltre alle gambe, e più proseguiva più sguardi di meraviglia gli illuminavano il volto. Ogni tanto interrompeva i suoi esperimenti e si metteva a scrivere fitto fitto su un quaderno d’appunti, sul quale, in un secondo tempo, iniziò anche a disegnare linee e quadrati solcati da altre linee.

<<Se sto facendo queste scoperte eccezionali lo devo a te, ma sono talmente stupefacenti che pochi mi crederebbero se non con una imponente documentazione alle spalle. Dovrò aspettare la fine della guerra per farlo.>>

Le settimane passavano e le sue conoscenze aumentavano. Riusciva oramai a predire quali sensazioni e quali riflessi poteva provocarmi. Ero divenuto una sorta di suo assistente. Non sapevo scrivere molto bene, ma sapevo disegnare, e lui mi chiedeva di riempire il quaderno di figure anatomiche, di fegati, cuori, reni, braccia, gambe… Il quaderno era intitolato “Le catene lineari del corpo e dello spirito”. All’inizio trattava parti ben precise: la pianta dei piedi, le cosce e la parte bassa della schiena. Quando prese a trattare la parte superiore del corpo talvolta percepivo un lieve fastidio. La parte bassa rimaneva insensibile.

Un giorno, mentre mi sfregava un piede, la gamba ebbe un movimento involontario molto forte. Guardammo l’arto come se fosse un essere senziente e separato. Tale fu la meraviglia, che al dottore sfuggì l’ago per terra.

<<Prova a muovere le dita del piede.>>

Mi sforzai con tutto il mio essere; io non sentii nulla ma il capitano esultò. <<Sì, si muove, l’alluce si è mosso.>>

Moveva sempre le stesse zone, il capitano, almeno così mi diceva; non ero in grado di controllare disteso su quel letto, all’inizio. Prima si mossero ambedue i piedi, poi le gambe fino al ginocchio, poi tutti gli arti inferiori. Alfine, seduto su una sedia, con tremendo sforzo riuscii ad alzarmi in piedi. Non avevo più bisogno delle particolari cure del capitano. Oramai necessitavo di una buona rieducazione. Essa fu incredibilmente veloce.

Purtroppo, con l’arrivo della primavera, il comandante dell’ospedale fu trasferito. Egli lasciava ampia libertà al suo capitano, considerandolo, più che un medico, uno scienziato. Giunse un nuovo colonnello: era militare di carriera. Non sopportava il capitano, così poco marziale e incline a trascurare quegli ordini che considerava sciocchi. Da tempo avevo abbandonato quella comoda cameretta per tornare alla corsia. Arrivò un’ispezione improvvisa, mi videro camminare per i corridoi perfettamente guarito. Stabilirono che ero pronto per tornare al fronte. Il capitano Calligaris nulla poté: era già stato trasferito da pochi giorni in un’altra zona del fronte. Prima di partire egli mi abbracciò con le lacrime agli occhi, non da ufficiale a soldato, ma come da padre a figlio. Anch’io ebbi gli occhi lucidi.

Ora sono qui ad aspettare l’alba per iniziare un altro attacco a questo colle che così tanti morti ha già reclamato per la sua conquista. Io sento un presagio funesto, ma non ho paura della morte, so oramai che la morte non è altro che una porta per entrare in una nuova vita, piena di luce, luce che oramai manca in questa povera terra martoriata.

Il sergente sta arrivando per svegliarci, anche se è impossibile dormire la notte che precede un attacco.

Il caporalmaggiore Andrea Nottoli morì durante l’assalto al San Michele, nella mattinata del sei agosto. Dopo duri e violenti attacchi il monte San Michele fu conquistato dalla brigata Brescia al prezzo d’ingenti perdite. Il soldato Giuseppe Ungaretti sopravvisse e pubblicò il suo libro di poesie.

L’origine del racconto

La lettera del racconto è ovviamente un’invenzione letteraria, ma i personaggi principali di questa storia sono storici, anche se probabilmente non si sono mai incontrati tra loro. Ungaretti, l’autore della lettera, è conosciuto da tutti e combatté proprio in quelle date per conquistare il San Michele. Il tenente suo superiore lo aiutò veramente a stampare la sua prima opera letteraria. Così come sono autentici Gaetano Perusini, che fu il vero “scopritore” della malattia di Alzheimer e che morì, proprio come descritto, nelle fasi iniziali della Grande Guerra. Qualche tempo fa fu proposto di denominare la malattia malattia di Alzheimer-Perusini. Giuseppe Calligaris fu co-organizzatore del primo congresso italiano di neurologia e ufficiale medico durante il conflitto proprio in quei luoghi e in quell’ospedale. Fu l’autore delle Catene Lineari del Corpo e dello Spirito che gli procurò l’ostracismo da parte della classe medica contemporanea. Si giocò probabilmente una brillante carriera clinica e una cattedra in Neurologia. Morì in solitudine nel 1944, durante l’occupazione nazista del Friuli, dimenticato da tutti e minato dal diabete che, negli ultimi anni, ne contaminò anche, forse, le facoltà cognitive. Il fatto contribuì a non prendere in seria considerazione le sue scoperte che, per certi versi, potevano essere la via occidentale all’agopuntura. Nelle sue memorie fu proprio l’osservazione dei pazienti negli ospedali di guerra a dargli tali intuizioni. Le sue ricerche furono seriamente riprese da parte di alcuni ricercatori dell’Unione Sovietica. Perusini e Calligaris probabilmente si conoscevano poiché frequentavano, prima del conflitto, gli stessi ambienti medici, anche se non c’è prova certa del fatto.

Articolo e storia di Roberto Hechich